Recientemente salió publicado en la tercera edición de la Revista Poros este texto que aquí comparto. La revista está sólo disponible en papel, pero no quería que se perdiera este texto.

Podría hablarse de una vida o de un instante inolvidables, aun cuando toda la humanidad los hubiese olvidado. Si, por ejemplo, su carácter exigiera que no pasase al olvido, dicho predicado no presentaría un error, sino sólo una exigencia a la que los hombres no responden, y quizás también la indicación de una esfera capaz de responder a dicha exigencia.

Walter Benjamin

La historia de la fotografía ha estado enmarcada por una promesa: la de captar lo real tal y como fue. Ya sea por medio del juego de la luz y la sombra y su impresión sobre medios químicos o la compresión de lo real en una matriz informática de bits, en la fotografía lo real se presenta como un compromiso: esto ocurrió, esto fue visto. En la imagen lo real y su pasado son (re)presentados ante el espectador y la certeza del olvido se fisura momentáneamente, pero enmarcada dentro de un límite: el pasado aquí se salvó y más allá de este cuadro todo se perdió.

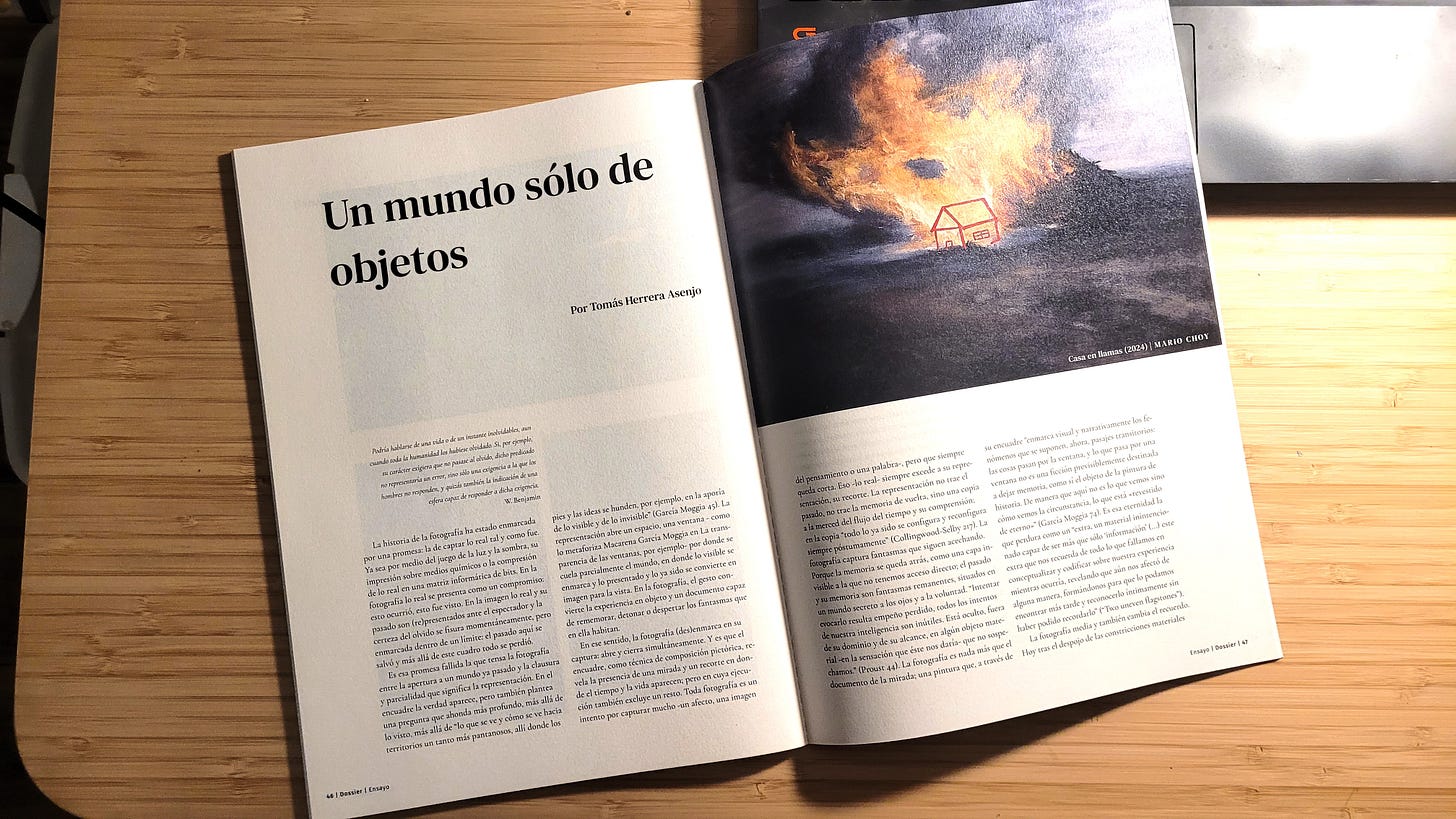

Es esa promesa fallida la que tensa la fotografía entre la apertura a un mundo ya pasado y la clausura y parcialidad que significa la representación. En el encuadre la verdad aparece, pero también plantea una pregunta que ahonda más profundo, más allá de lo visto, más allá de“ lo que se ve y cómo se ve hacia territorios un tanto más pantanosos, allí donde los pies y las ideas se hunden, por ejemplo, en la aporía de lo visible y de lo invisible”1. La representación abre un espacio, una ventana - como lo metaforiza Macarena García Moggia en La transparencia de las ventanas, por ejemplo - por donde se cuela parcialmente el mundo, en donde lo visible se enmarca y lo presentado y lo ya sido se convierte en imagen para la vista. En la fotografía, el gesto convierte la experiencia en objeto y un documento capaz de rememorar, detonar o despertar los fantasmas que en ella habitan.

En ese sentido, la fotografía (des)enmarca en su captura: abre y cierra simultáneamente. Y es que el encuadre, como técnica de composición pictórica, revela la presencia de una mirada y un recorte en donde el tiempo y la vida aparecen; pero en cuya ejecución también excluye un resto. Toda fotografía es un intento por capturar mucho - un afecto, una imagen del pensamiento o una palabra - pero que siempre queda corta. Eso - lo real - siempre excede a su representación, su recorte. La representación no trae el pasado, no trae la memoria de vuelta; sino una copia a la merced del flujo del tiempo y su comprensión, en la copia “todo lo ya sido se configura y reconfigura siempre póstumamente”2.

La fotografía captura fantasmas que siguen acechando. Porque la memoria se queda atrás, como una capa invisible a la que no tenemos acceso directo; el pasado y su memoria son fantasmas remanentes, situados en un mundo secreto a los ojos y a la voluntad. “Intentar evocarlo resulta empeño perdido, todos los intentos de nuestra inteligencia son inútiles. Está oculto, fuera de su dominio y de su alcance, en algún objeto material - en la sensación que éste nos daría - que no sospechamos.”3. La fotografía es el documento de la mirada, no más; una pintura que, a través de su encuadre "enmarca visual y narrativamente los fenómenos que se suponen, ahora, pasajes transitorios: las cosas pasan por la ventana, y lo que pasa por una ventana no es una ficción previsiblemente destinada a dejar memoria, como sí el objeto de la pintura de historia. De manera que aquí no es lo que vemos sino cómo vemos la circunstancia, lo que está «revestido de eterno»”4. Es esa eternidad la que perdura como un “extra, un material inintencionado capaz de ser más que sólo ‘información’ (...) este extra que nos recuerda de todo lo que fallamos en conceptualizar y codificar sobre nuestra experiencia mientras ocurría, revelando que aún nos afectó de alguna manera, formándonos para que lo podamos encontrar más tarde y reconocerlo íntimamente sin haber podido recordarlo”5.

Lo digital de la fotografía

La fotografía media y también cambia el recuerdo. Hoy tras el despojo de las constricciones materiales de la película y el negativo y su conversión al lenguaje digital, la fotografía se vuelve algo banal y permite la construcción de archivos fotográficos sin casi límites. Si antes la restricción del encuadre se convertía en un límite con el que negociar; hoy el aparataje técnico fotográfico permite una captura y un disparo, sin peros. Así, la apreciación fotográfica deja de ser un “hábito visual marcado por una tendencia a convertir en una imagen todo cuando es observado como forma, haciendo surgir de inmediato asociaciones de la memoria, el pensamiento y la imaginación”6 y pasa a configurarse moldeado por la técnica digital y la facilidad de su reproductibilidad y su captura instantánea. La fotografía y la memoria pasan a configurarse como gestos co-dependientes, en donde la memoria se transforma en información.

La digitalización fotográfica transforma el estatuto ontológico de la imagen en información. Esto es, un ensamble reorganizable, cuantificable y capaz de circular por redes de comunicación digitales. La codificación en signos binarios convierte todo lo real - todo ente, vida, objeto - en paquetes indiferenciados de contenido (content) bajo la regla de una “igualdad abstracta impuesta sobre objetos heterogéneos que permite su evaluación, organización, computación y uso por sistemas diversos”7. La información, dentro de una foto, no es más que mapas de formas, colores, luces y sombras, cuyos elementos aparecen como patrones de composición de píxeles. Si Roland Barthes hablaba en su obra La cámara lúcida de la imagen analógica como una "emanación de lo real"8, hoy más bien, se trata de una relación de "signos de signos"9, representaciones matematizadas. Esto permite la indistinción entre la producción y la post-producción fotográfica: toda imagen es capaz de ser retocada y editada sin perder información en el proceso, lo que aparece en ella se convierte en una materia reorganizable y manipulable. No hay restricciones. La fotografía digital se desprende de ellas para dar paso a una simulación totalizante sin barrera con lo real: ni el “más allá” de un marco, ni su temporalidad, ni su registro.

El devenir generativo

El devenir generativo de la fotografía - vía mecanismos de inteligencia artificial (IA) - es, simplemente, la conducción de estas posibilidades hasta su punto final.

Empecemos desde el inicio. La fotografía transformada en información y en circulación por Internet fue convertida en materia prima para entrenar modelos de IA durante la segunda década del siglo XXI. Las imágenes comenzaron así a pasar a convertirse de información indistinta a la infraestructura de datos para grandes corporaciones en la creación de softwares. En este proceso de acumulación primitiva, la información contenida en píxeles (composición, color, orden y estructura) comienza a ser útil para la comprensión maquínica del mundo para su posterior reconstrucción, ya sin la necesidad de un ser humano de por medio. La generación de imágenes permite convertir todo en datos; todo queda fuera, todo lo humano contenido en una fotografía, por ejemplo, su memoria, su contexto, su intencionalidad. Un archivo fotográfico producido por el humano

intenta retener cómo y por qué las representaciones fueron hechas, y el dataset desecha todo eso para permitir enmascarar a la representación como datos universales (...) Al eliminar el contexto (la dimensión subjetiva de la representación), la data puede usarse para manipular el mundo concebido como enteramente ausente de sujetos y conteniendo sólo objetos.El régimen de abstracción en la imagen generativa permite eliminar cualquier restricción porque su producción no responde a condiciones materiales, ni tampoco de la mirada que encuadra; la imagen se convierte en una composición de patrones entendidos como promedios contenidos en la visualidad. Como comentan varios autores, la imagen generativa está contenida en un régimen de fotografía no-humana, en donde la máquina, guiada por un prompt, compone y construye sin responder a una subjetividad, sino más bien a concepciones de mundo reificadas en algoritmos.

La imagen es liviana y vaciada de un sujeto, no hay voz, no hay perspectiva, sólo promedios. Lo accidental y lo inintencionado de una fotografía - el sujeto en definitiva - es reemplazado por información y abstracción. Así como el chatbot ChatGPT presenta el pensamiento “(...) como cosa de reconocimiento de patrones (...) con los “pensadores humanos” siempre atrapados dentro de estos. La posibilidad de que el pensamiento pueda consistir en una ruptura de ese patrón es eliminada”10. La imagen generativa se presenta como una imagen total, que en ella concentra una memoria colectiva, una totalidad inabarcable la que, a su vez, le permite tomar cualquier forma.

La emergencia y rápida masificación de este régimen generativo en la imagen transforma nuestras relaciones con la fotografía. Hoy poco a poco se están introduciendo este tipo de tecnologías generativas dentro de dispositivos móviles para la postproducción fotográfica de imágenes personales. Aplicaciones como Add Me (Agrégame) de Google o Clean Up (Limpiar) de Apple permiten editar y modificar registros fotográficos y cuyos usos han sido ideados para fotografías familiares o registros personales. Así mismo, técnicas como el inpainting que logran iterar porciones dentro de una imagen o extenderlas e "imaginar" lo que estaría más allá del marco original de una fotografía.

Su adopción abre preguntas con respecto al estatuto del registro y también de la expansión de lo posible dentro del campo de la visibilidad gracias a un simulacro digital desapegado de lo real: ¿Qué es lo que queda fuera en la simulación? ¿Cómo articulamos la relación con lo real, vía la visualidad, tras la expansión del campo de la fotografía no-humana? Así como también, cómo pensar una fotografía completamente liberada de todas sus restricciones; más allá de un marco, así como también, más allá de esa memoria remanente que pervive en el registro. Sin sombra, sin resto.

El filósofo norteamericano L.M Sacasas describe la imagen generativa como “una superficie solitaria”. Su definición nace en contraposición a la idea de una riqueza y profundidad nacida de una obra humana; una en donde la apreciación detenida despierta preguntas y devela una intencionalidad:

“Puedo hacer preguntas sobre el significado de una obra de arte porque fue compuesta por alguien con quien tengo una visión de mundo compartida y cuyas experiencias son, al menos en parte, inteligibles para mí (...) al plantear preguntas a una pintura, también planteo preguntas a otra persona”. Este extra - el mundo de la perspectiva, la idea, la composición y la intencionalidad - de lo humano se materializa como espectro en la imagen, como un ‘aura’ benjaminiano que devela una distancia y un mundo circundante a una obra. Defender una obra humana frente al dominio de la imagen artificial podría plantearse desde este punto, como una defensa para conservar ese remanente que acecha y pervive, esa “superficie habitada” que da cuenta de un mundo oculto, pero al que, también, no tenemos acceso directo. No hay voluntad, inteligencia ni mediación posible para despertar ese extra; escapa a su representación y también a la exigencia cognoscente, un reino velado marcado por una “exigencia a la que los hombres no responden”11.

Podría especularse si es que esa dimensión del resto, el remanente humano, su dimensión intempestiva que abre preguntas y ante las cuales el espectador nunca termina por responder, puede ser imitada por una máquina; si es que el algoritmo es capaz de crear una imagen dialéctica - como la llama Benjamin también - capaz abrir preguntas y escapar de un mundo contenido sólo de objetos y ya no de sujetos. No hay una respuesta definitiva, sin embargo, demanda el cuestionamiento por las formas en las que la imagen, devenida información, configura nuestra relación con lo velado: lo humano, la historia y sus remanentes y vestigios.

García Moggia, M. La transparencia de las ventanas. Ensayos sobre la mirada. Editorial UV de la Universidad de Valparaíso, 2022 - Pág 45

Collingwood-Selby, E. El filo fotográfico de la historia: Walter Benjamin y el olvido de lo inolvidable. Ediciones Metales Pesados, 2009 - Pág 217

Proust, M. À la recherche du temps perdu I. La Pléiade, Gallimard, 1987 - Pág 44

García Moggia, M. La transparencia de las ventanas. Ensayos sobre la mirada. Editorial UV de la Universidad de Valparaíso, 2022 - Pag 74

García Moggia, M. La transparencia de las ventanas. Ensayos sobre la mirada. Editorial UV de la Universidad de Valparaíso, 2022 - Pag 12

Paul, I. “Are Prisons Computers?”, https://www.ianalanpaul.com/are-prisons-computers/

Barthes, R. La Cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía. Ediciones Paidós, 1990 - Pág 154

Batchen, G. Each Wild Idea. Writing, photography, history. Massachusetts Institute of Technology, 2000. - Pág 140

Benjamin, W. “La Tarea del Traductor”, Angelus Novus, 1971.